«Музейный Сказ про Хлебный Спас»

Ежегодно в августе отмечаются три православных праздника - Медовый,

Яблочный и Ореховый (Хлебный) Спас.

Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию познавательно-увлекательный рассказ

о празднике урожая, о том как

«выращивают» хлеб -

«МУЗЕЙНЫЙ СКАЗ ПРО ХЛЕБНЫЙ СПАС».

|

Первый Спас - меда припас, отмечают 14 августа. С этого дня пчеловоды начинали собирать мед из переполненных ульев. Затем относили его в церковь для освящения. Такой продукт считался целебным, поэтому пробовали его все - от мала до велика. Хорошим делом считалось угостить медком просящего. Недаром есть поговорка: «На Первый Спас и нищий медку попробует».

|

||

С первого Спаса начинался посев озимых хлебов. «Первый Спас - первый посев», - говорили наши предки и непременно приносили в церковь семена, а священники перед севом окропляли поля святой водой. Живы такие народные приметы: «С первого Спаса отцветают розы, падают хорошие росы», «На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы перестают носить медовую взятку».

|

||

|

Второй спас - яблок припас, празднуют 19 августа. В этот день верующие приносят в храм для освящения плоды нового урожая: яблоки, сливы, виноград. Считалось, что плоды - своеобразная награда за год тяжкого труда и, освящая яблоки, можно освятить и все земные труды.

С этого дня на Руси пекли постные пирожки и пироги с яблоками, варили варенье, томили в печи с медом. Считалось плохим знаком оставить кого-то из гостей без яблочного угощения «На Второй Спас и нищий яблочко съест».

Природные приметы касались в основном будущих холодных месяцев: если на Яблочный Спас стояла жара, ожидали малоснежной зимы, а если лил дождь, наоборот, опасались, что деревни и поля завалит по самые крыши. После Второго Спаса ночи делались холодными, близилась осень, и пословица предупреждала: «Пришел Второй Спас - бери рукавицы про запас». Недаром этот день называли также Осенинами, ведь заканчивались теплые летние деньки.

|

||

|

Третий Спас - хлеба припас, отмечают 29 августа. У него было несколько названий. Ореховый - к этому дню поспевала лещина, первый сбор лесных орехов необходимо освятить в церкви и раздать страждущим и неимущим, чтобы обрести благодать и здоровье в будущем.

|

||

|

Хлебный - означал окончание жатвы и озимого сева. В этот день пекли хлеб из муки нового урожая. Освящали его и подавали на праздничный стол, угощая близких людей и соседей. Праздник хлеба был самым главным праздником в жизни наших предков, недаром хлеб называли - «жито» от слова «жить».

|

||

|

Вот он хлебушек душистый, вот он теплый, золотистый!

Приметы, обычаи и традиции

Издавна в каждой культуре и у каждого народа существовали свои обряды и приметы связанные с хлебом. Если их уважать и соблюдать, то можно обеспечить себе счастливую сытую жизнь в достатке и любви. - Всегда нужно делиться хлебом, даже последним куском, - в таком случае хлеба в доме всегда будет много, а это означает, что жизнь семьи будет богатой. - Если во время праздничной еды кусок хлеба выпадет из рук, то это значит, что вскоре прибудет почетный гость. - Уронить бутерброд маслом вверх - к гостю. - Последний кусок хлеба берет девушка - по примете у нее будет красивый муж. - Те, кто любят есть корки и горбушки считаются удачливыми и счастливыми людьми. - Те, кто любит белый хлеб - ранимые и тонкие натуры, а люди, предпочитающие черный хлеб, сильные духом, более решительные и волевые.

Люди всегда почитали хлеб и считали его главным угощением в доме. Там где есть хлеб - есть добро. Этот продукт считался божьим даром, поэтому к нему проявляли особое уважение. В течение многих столетий про хлеб сложилось много примет и обычаев, которые подсказывали, как с помощью него привлечь в дом благополучие и удачу.

- Гостям в знак уважения в первую очередь нужно подавать хлеб. - Надо есть любой хлеб, и тогда жизнь будет складываться благополучно. - Если калач разделили на всех родственников - к сытости и веселью, щедрости. - Даже хлебные крошки имеют особую ценность - тот, кто съедает их до конца, будет богат. - Чтобы удачно испечь хлеб, женщины, сажая его в печку, должны были приподнять подол со словами «Подымайся выше». - При хлебе на столе должны постоянно лежать соль и хлебный нож, которые предназначены только для хлеба. Если хлебный нож нужно убрать или унести со стола, то вместе с ним со стола нужно убрать и хлеб с солью.

Традиции связанные с хлебом сформировались в глубокой древности. Те, кто хлеб почитал, относился к нему с уважением - имел достаток, крепкое здоровье, и удача такому человеку всегда сопутствовала. Поэтому традициям старались неуклонно следовать. Этому учили с детства.

Перед трапезой нужно было сначала съесть кусочек хлеба с солью. Этим же нужно и закончить трапезу. Считалось, что если человек следует этой традиции, то будет счастливым.

С помощью кусочка хлеба с солью человек может проверить степень своего насыщения. Если перед трапезой он сможет его съесть - это означает голод, а если хлеб с солью можно съесть и после еды - переедания не произошло.

Члену семьи, собирающемуся в дорогу, обязательно давали с собой хлеб. Не только для утоления голода в пути, но и в качестве оберега. Считается, что буханка хлеба из дома хранит тепло и энергетику всей семьи и способна защитить от неприятностей в дороге.

По старинному обычаю хлеб и соль преподносят новоселам при въезде в новый дом или в квартиру вместе с ключами от дома. Этим выражается пожелание счастья в новом доме, а хлеб это богатство и изобилие.

Свадебное торжество имеет свои приметы, связанные с хлебом. Так, на сватанье брали с собой хлеб. В древности на каравай клали руки молодых в знак объединения и договоренности о свадьбе (это называлось рукобитье). На свадьбе родители благословляли жениха с невестой не только иконой, но и хлебом, а после венчания молодоженов встречали хлебом и солью.

Свадебный каравай считался символом счастья, достатка и изобилия. Его выносили на рушнике - расшитом полотенце. Чем пышнее выпечен каравай, тем счастливее и богаче станут молодожены.

Существует примета: жених и невеста должны откусить кусок каравая, у кого он больше, тот и будет истинным главой семьи. Соль при этом нельзя просыпать. Свадебный каравай после того, как его отведают молодожены, для гостей делил крестный отец жениха или невесты. Каравай был многослойным. Верхушку отдавали молодым, среднюю часть - гостям, а низ, в который часто запекали монеты, - музыкантам. Вместе с кусочком каравая молодые делились с гостями своим счастьем. Гости в ответ благодарили подарками.

Уйти со свадьбы без кусочка каравая равносильно отсутствию на ней. Кусочек каравая приносили домой и делили между теми, кто не был на свадьбе, а небольшую часть засушивали в качестве амулета-оберега.

Как хлеб «выращивают»

|

||

|

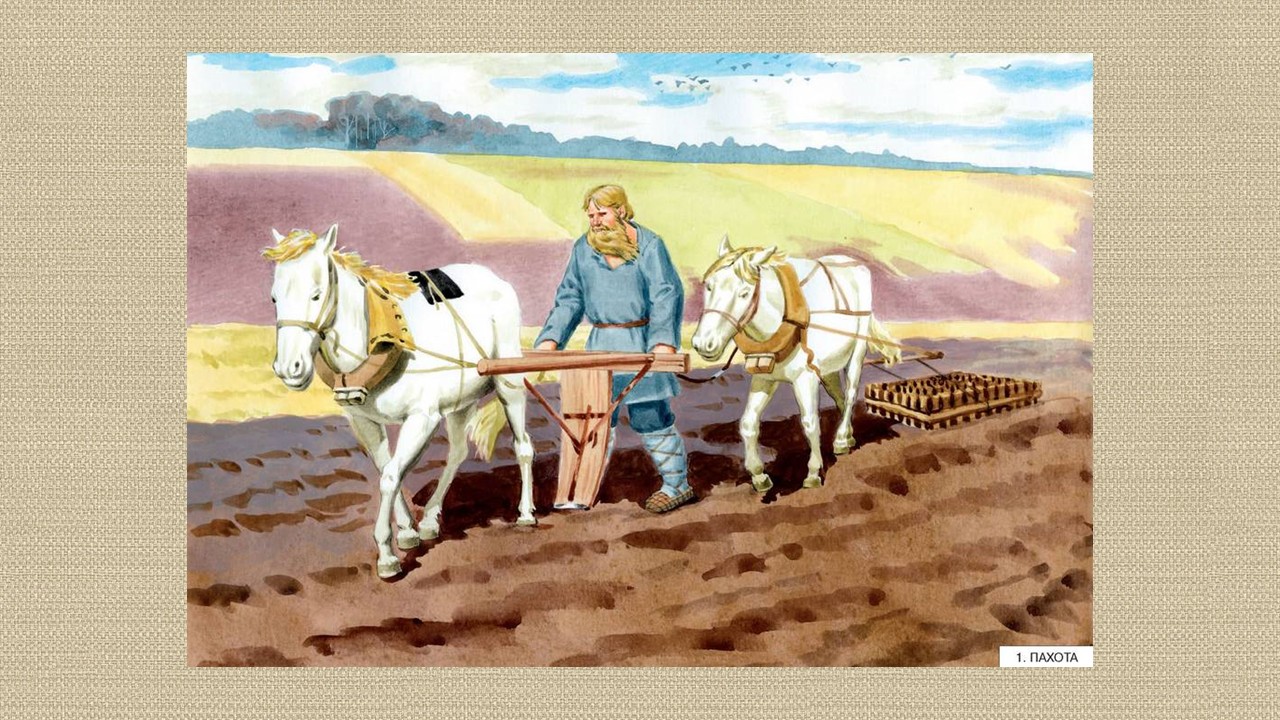

Подготовка земли под посев - работа тяжелая. На большей части земли в давние времена росли могучие непролазные леса. Крестьянам приходилось выкорчевывать деревья, освобождать почву от корней. Даже равнинные территории вблизи рек обрабатывать для сева было непросто.

не могут жить растения… всем воздух нужен для дыхания…». Чтобы земля «ожила», надо ее вспахать, т. е. разбить, размельчить и не раз: сначала осенью, потом весной перед севом.

На Руси год начинался весной. От сева во многом жизнь крестьянина:

году. Потому и выходил первый сеятель (отец или дед) босым в поле в чистой рубахе, а на груди у него висело лукошко с семенами. Разбрасывал семена равномерно, с «тайной неслышной молитвой».

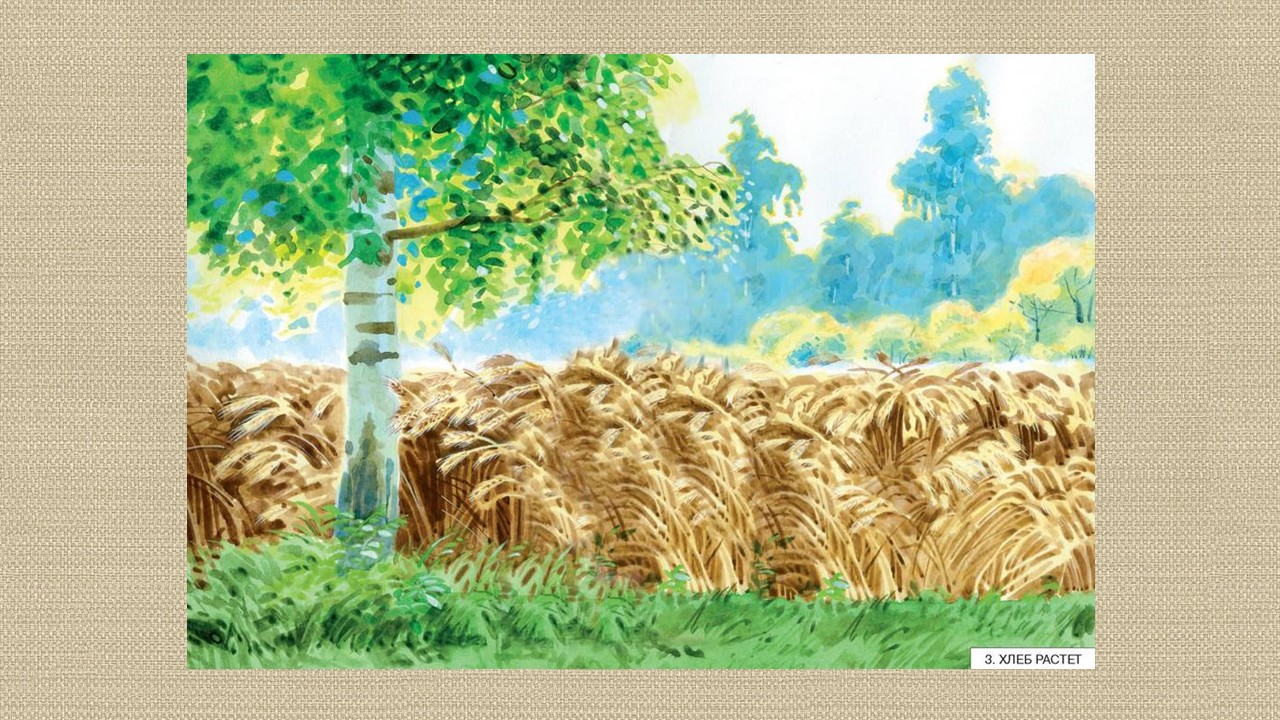

С того момента, как зернышко попало в землю, оно стремится выбраться наружу. «Земля озимь кормит, небо дождем поит, солнышко теплом греет, лето - знай, хлеб растит». Солнце светит, согревает землю и дает зерну тепло. В тепле оно начинает прорастать. Но не только тепло нужно зернышку, ему еще необходимо «попить и поесть».

Накормить зернышко может мать-сыра-земля. В ней находятся все необходимые питательные элементы для роста зерновых. А вот напоить, конечно же, дождь. Без него хлеб не вырастет. Пройдет неделя, другая, и зашумит молодо и беззаботно поле, начнут расти хлеба, переливаясь под ветром.

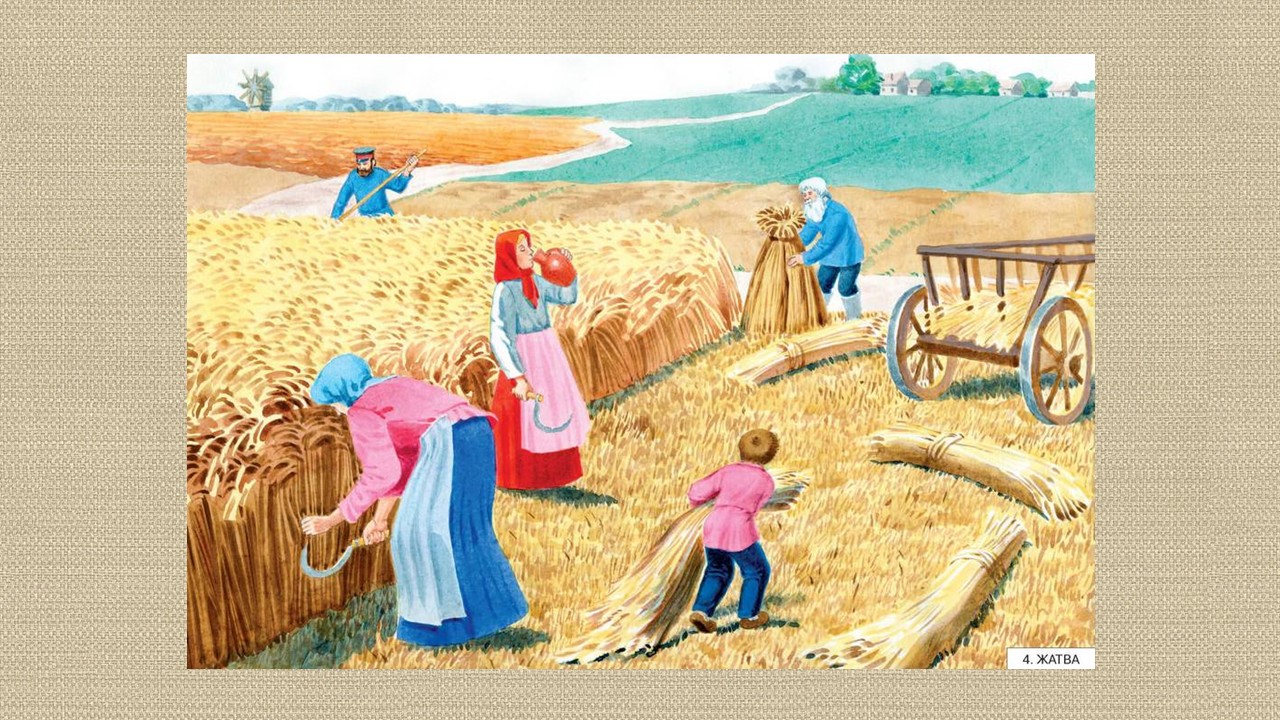

Жатва - пора ответственная. Крестьянам нужно было точно определить время, когда ее начинать - чтоб и в срок, и в хорошую погоду. Спелость хлеба проверяли на зуб: рвали колоски, вышелушивали и в рот; если зернышки хрустят, значит поспели.

Уборка урожая - труд, хоть и тяжелый, но приносящий радость, поэтому сопровождался игривыми песнями, шутками, подбодряющими друг друга.

Убирали зерновые косами и серпами. Если рожь вырастала высокой и

Скошенные и срезанные колосья связывали в снопы. По старинному обычаю жатва заканчивалась обрядом «завиванием бороды», т. е. последний пучок несрезанных колосьев завивали и связывали лентой, поливали водой, украшали цветами, обвивали ситцевыми платками, наряжали в ленты, бусы и даже в сарафан.

Такой обряд, сопровождаемый веселыми песнями олицетворял благодарность и заботу о земле, дарующей жизнь.

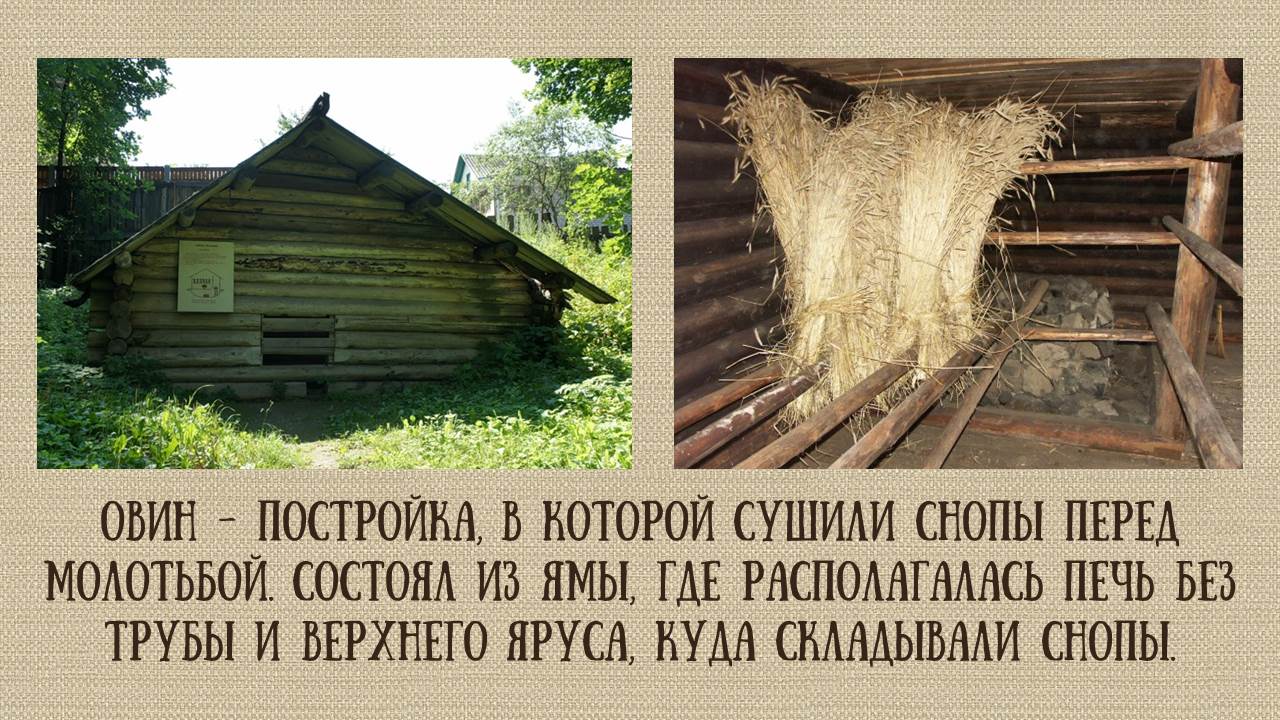

После жатвы снопы сначала помещали в овин - постройку, в которой их сушили перед молотьбой.

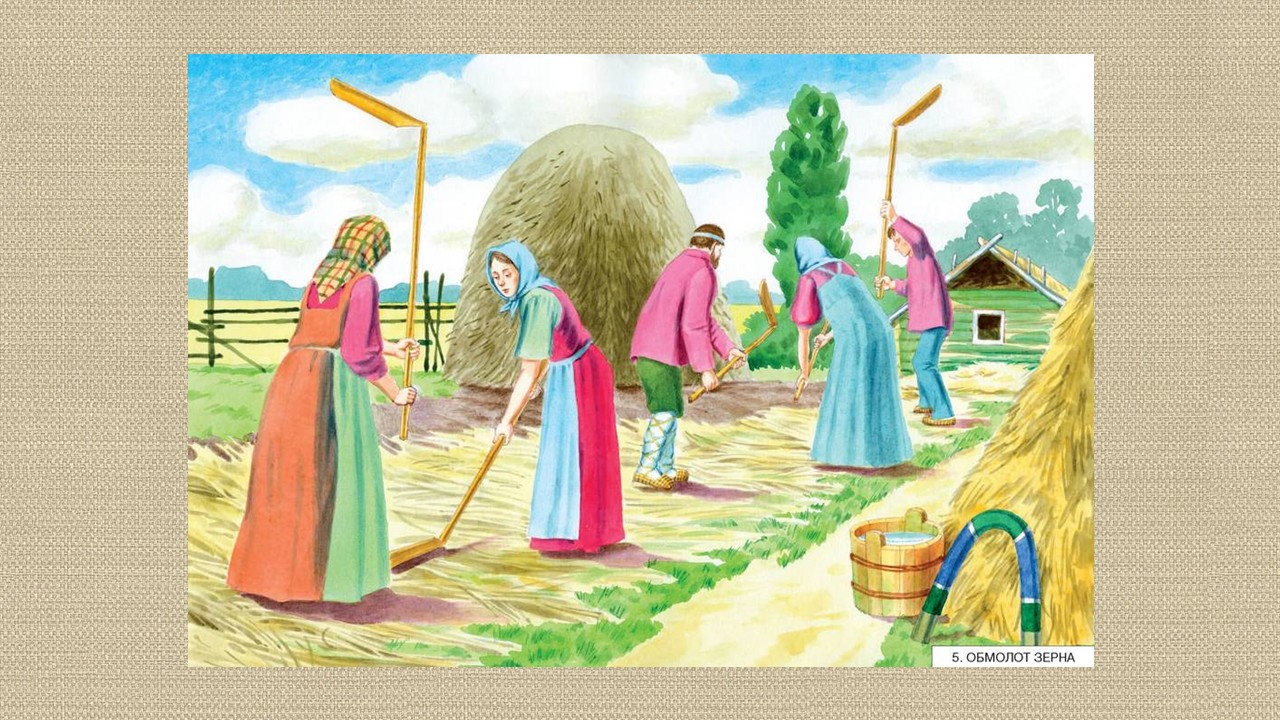

После сушки спелое зерно везли на специально отгороженный участок земли или постройку - гумно, (предназначенное для хранения, молотьбы и другой обработки зерна) - там и молотили.

Брали цеп (ручное орудие для обмолота, состоит из двух подвижно связанных концами палок: более длинная (до 2 м) рукоятка и более короткая (до 0,8 м) рабочая часть, ударяющая по злакам) и били по колосьям, вытряхивая из них зерно. После обмолота зерно веяли - очищали его от шелухи: лопатой подгребали зерно и подбрасывали его вверх.

Провеяв зерно, его убирали в амбар - складское помещение предназначалось для хранения запасов зерновых и других культур.

Хлеб, как известно пекут из муки, а чтобы получить муку, зерно нужно измельчить - перемолоть. Первыми инструментами для измельчения зерна были ступка и пестик. Затем зерно стали не толочь, а перетирать.

Значительным шагом вперед стало изобретение ручной перетирной мельницы. Ее основа - жернова - две тяжелые плиты, между которыми растиралось зерно.

Нижний жернов устанавливали неподвижно, зерно засыпалось через специальное отверстие в верхнем жернове, который приводился в движение мускульной силой человека или животных. использующие силу ветра; водяные, работающие на энергии падающей воды.

Несмотря на то, что большее время салдинцы работали на заводе, они занимались и сельским хозяйством. Управители завода выделяли землю, снабжали орудиями труда, помогали советами.

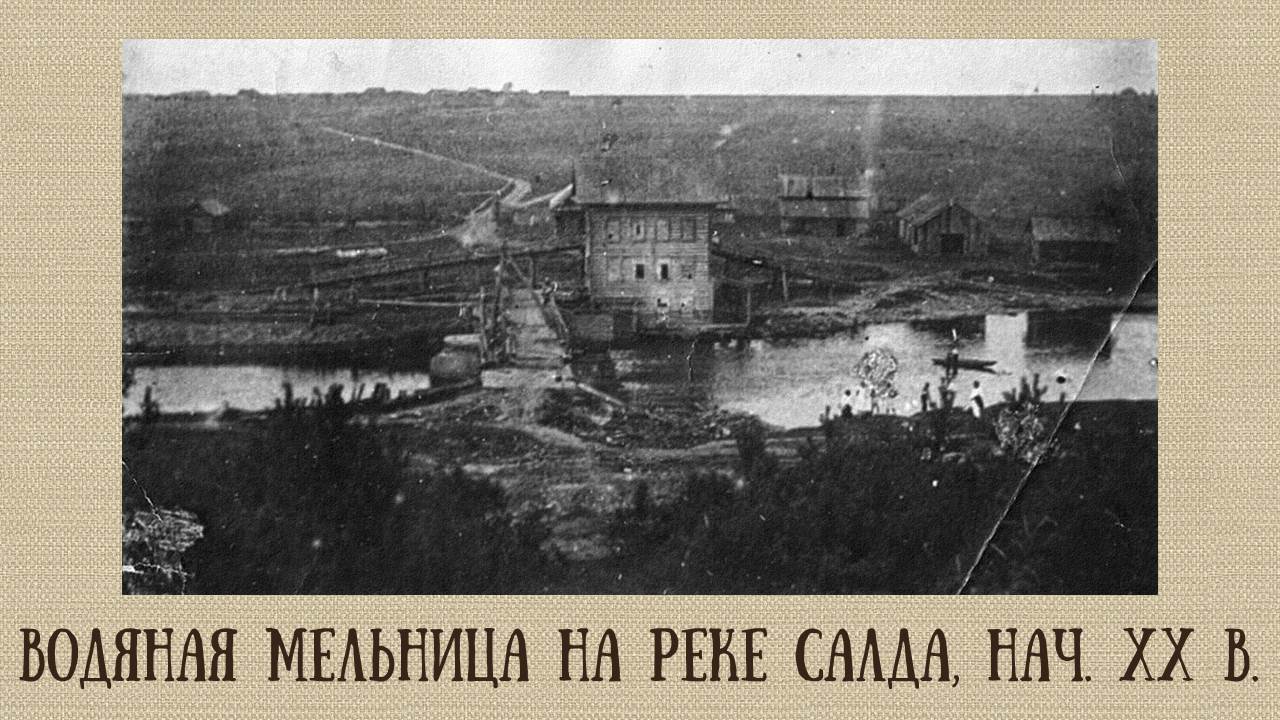

К началу XX века в Верхней Салде было две мельницы ветхого состояния. Первая - ветряная в районе «хохлы» принадлежала Евтису Петренко, вторая - водяная на реке Салда, в 80-100 м ниже Маральского моста, принадлежала Нестерову Дмитрию Львовичу.

В 1919 г. построено 3-х этажное деревянное здание под руководством члена правления кредитного товарищества Павла Игнатьевича Трифонова на г. Мельничная.

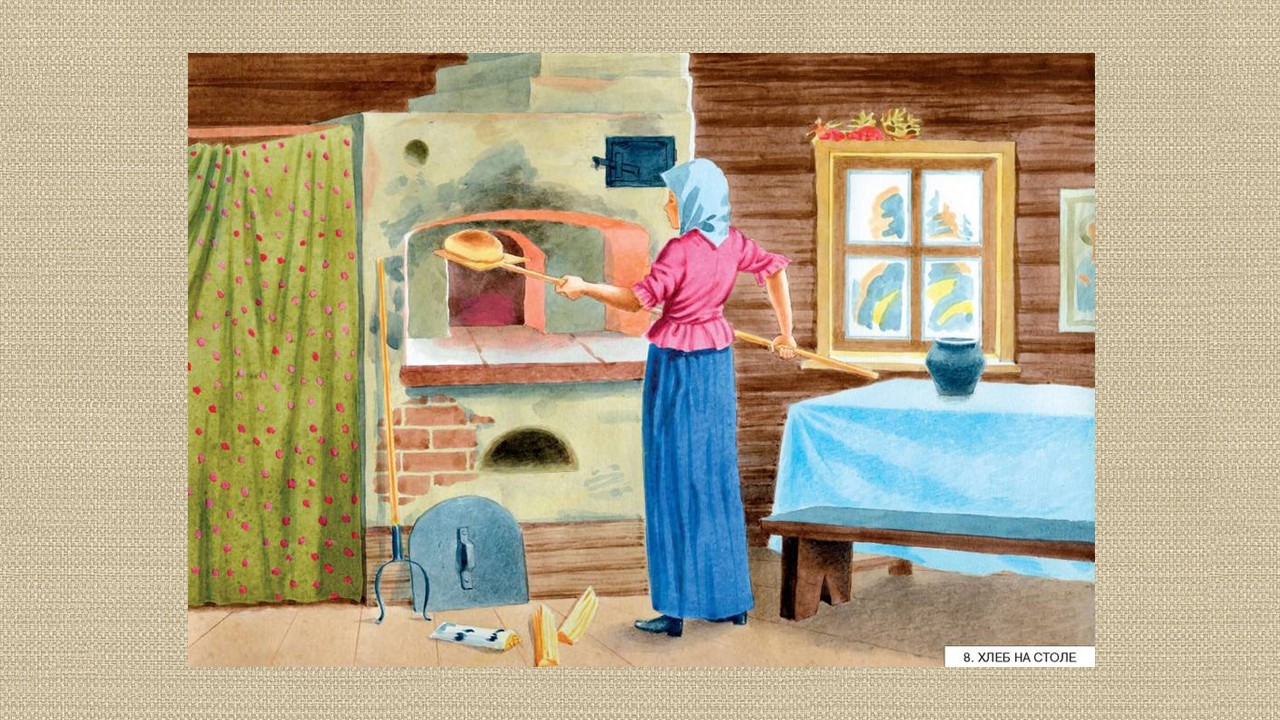

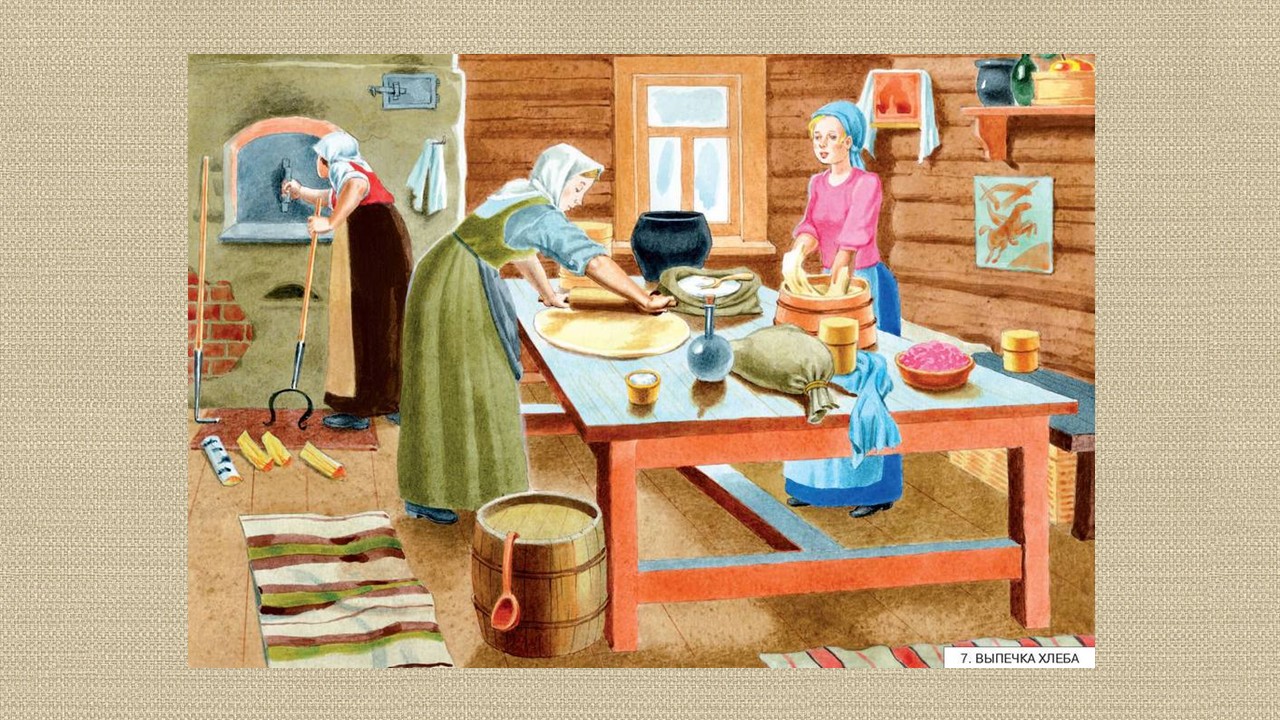

В давние времена хозяйки пекли хлеб практически ежедневно. Обычно тесто начинали замешивать еще на рассвете. Надевали чистую одежду, молились и приступали к работе.

Рецепты теста были разные, но основными компонентами оставались мука и вода. Прежде чем замешивать тесто, муку просеивали, чтобы не было комочков, и чтобы в нее попал воздух. Так тесто лучше поднимется. Просеивали муку через сито.

В большом глиняном горшке - корчаге или опарнице, деревянной кадке (квашонке) - замешивали тесто и обязательно ставили его в теплое место, накрывая чистым полотенцем, чтобы оно поднялось и «выходилось», чтобы хлеб получился пышный и мягкий.

Когда печь нагревалась до нужной температуры, хозяйка, освобождая место разгребала, (загребала) угли кочергой, и сформованное тесто на деревянной лопате или в специальной форме сажали в печь. Надо сказать, что печи на Руси были особенные: они обогревали избу, в них пекли хлеб, готовили пищу, спали иногда даже мылись и лечились. Ни в коем случае, пока хлеб в печи, нельзя было ругаться или ссориться, иначе хлеб не получится!

Когда хлеб поспевал, с помощью этой же лопаты, его доставали из печи и клали на чистое полотенце. Чтобы корочка была хрустящей, хлеб еще горячий, слегка смачивали водой и покрывали льняным полотенцем.

Поскольку хлеб был основным продуктом питания, а хлеборобство - основным занятием славян, то с хлебом связано много традиций и обычаев, а уж стихов, песен, пословиц и поговорок не счесть.

Плох обед, когда хлеба нет.

А знаете ли вы какие блюда из теста готовили наши бабушки и прабабушки? Ярушники (хлеб из ячменной или овсяной муки), квасники (хлеб из ржаной муки), мушники (хлеб из гречневой, гороховой муки на ржаном сочне), шаньги, опалишки (лепешки), пироги с разной начинкой (мясной, рыбной, грибной, капустной, морковной), блины.

К праздникам пекли витушки (крученые булочки), пряники, караваи, стряпали хворост. Во II половине XIX века в зажиточных домах стряпали к праздникам бисквиты, розанцы. Рабочие из заварной ржаной муки и солода готовили кулагу (каша из ржаной муки, солода и калины) и заваруху (каша, заваренная на кипятке).

Первый хлебозавод в нашем городе был построен в 1939 г. на ул. Калинина, 36А, в здание где сейчас расположен магазин «Светофор».

Верхнесалдинский хлебокомбинат, который кормит нас хлебом до сих пор начал работу в 1978 г. Расположен рядом с ж/д вокзалом.

|

||

|

А еще народная мудрость гласит: «Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – наш отец родной». Нельзя небрежно относиться к хлебу, берегите хлеб – это наше богатство! До новых встреч!

Дорогие друзья! Предлагаем вам собрать пазл «Хлебный шедевр» и назвать мучные изделия, изображенные на картинке. |

||

Нет комментариев. Ваш будет первым!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)